3月1日、パナソニック株式会社主催の『VIERAとDIGAで実現する「スマートAVライフ」 ブロガーイベント』に参加してきました!

「VIERA Connect」や「お部屋ジャンプリンク」など、テレビやレコーダーで体験できる新しいテレビの形を解説していただきました。そのなかでも、より印象に残っているものをご紹介したいと思います。

生活必需品「テレビ」の変化

まずはVIERAの製品特徴のプレゼンから。2011年は「進化するテレビ」をモットーに『デジタルを活かした、新しい暮らしを提案』していくとのことで、新しいスマートVIERAは5シリーズ16機種、スマートDIGAは3機種、全てがWi-Fi対応、「もっとTV」対応とのこと。つまり、従来の「放送されているテレビ番組をただ観るだけ」のものから、「様々なコンテンツやサービスを使える」ものになっていくようです。

細かくは、どんどんここに書いていこうと思いますが、ザックリいうと「テレビがネットワークに繋がって色々できるようになったよ!」という感じです。

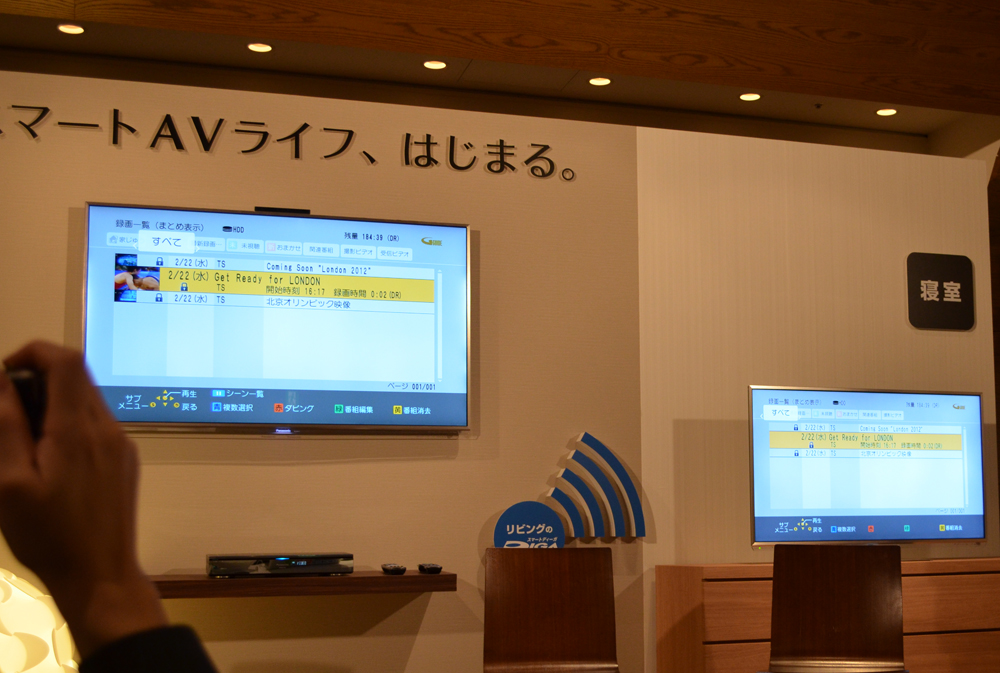

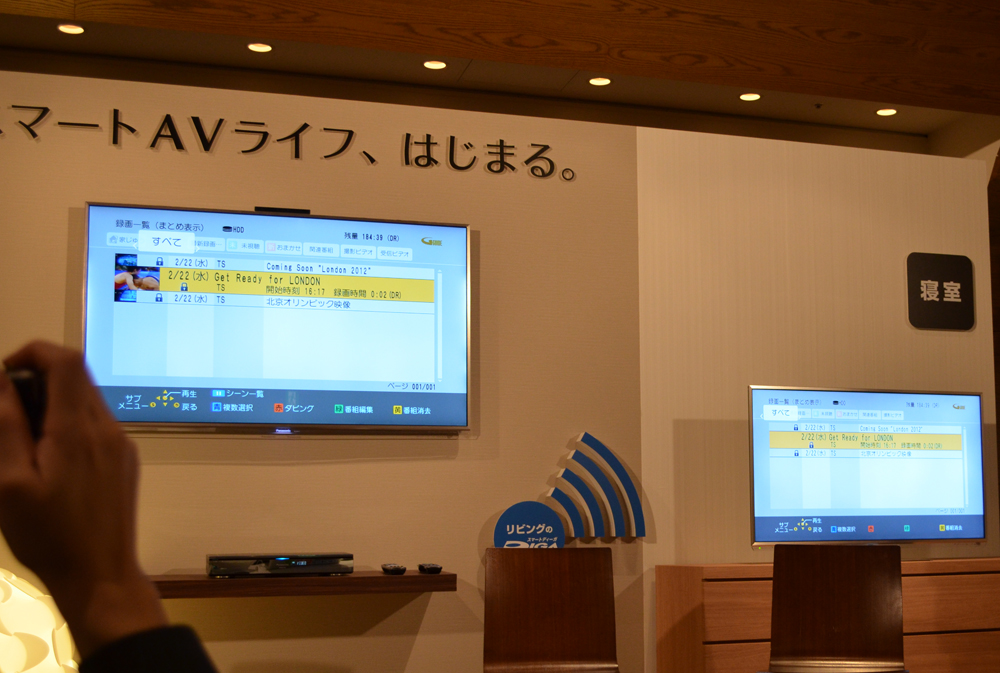

「お部屋ジャンプリンク」

部屋が複数ある家に住んでいる人で「リビングに保存された録画番組を寝室で観たいなぁ」とか「昼間に録った料理番組のレシピを見ながら、料理したいなぁ」なんて思った方はいないだろうか。

自分の場合は、テレビを観たくなる時間帯(夜)は父に唯一の地デジ受信可能なテレビを乗っ取られてしまうので、よく観たい番組が見られなかったり、録れなかったりすることが多くありました。(まあ、その末にm2TVを購入してしまったのですが)

そんな時にこの「お部屋ジャンプリンク」を使います。無線or有線LAN経由で録画した番組やリアルタイム(といっても15秒程度のロス有)で放送されている番組を転送できます。

実際のデモでは、既にリンクがされている状態でしたが、無線LANへの接続はWPS/AOSSなどの簡単接続もできるので、ネットワーク構築の方も楽そうです。また、録画一覧表示画面にて「家じゅう」というタブがあり、「番組がどこに保存されていても一覧で表示される」なんていう化け物みたいな機能があります。

ネットワーク構築さえクリアーできれば、リテラシーのない人でも簡単に使えそうで良い感じです。

「VIERA Connect」

名前こそ「ビエラ」が付いていますが、対応機種であれば「DIGA」でも使えるこの「VIERA Connect」というサービスです。

まさか、テレビのイベントで「クラウド」や「Ajax」なんて単語を聞くとは思いませんでした。「VIERA Connect」はクラウド系サービスです。リモコンの「ネット」ボタンを押すだけで、起動し、登録されている各アプリを使うことが出来るというもの。

さて、ではこのサービスでは具体的にどんなサービスが利用出来るのか。以下に(独断と偏見で)有名なサービスをや便利そうなサービスを挙げてみました。

- Ustream

- hulu

- YouTube

- DMM.tv

- UNO

- skype

- ソーシャルネットワーキングTV(Facebook/Twitter)

- Picasa

- Yahoo!オークション

- radiko.jp

ずらーっと、かなりインターネットな(?)サービス名が並んでいます。これら全てがテレビ上で利用出来ると思うとワクワクします。

「見る」サービスとしては、やはりYouTubeやUstreamが大きいですね。大きなきれいな画面で好きな動画やライブ映像を手軽に見られるのは、意外に今までYouTubeやUstreamを使っていなかった層も狙えそうな気がします。

「つながる」サービスとしては、やはりskype。デモでも、しっかり紹介されました。テレビを視聴中に通話が来て、画面にポップアップが出る様子は本当に未来を感じさせるものでした。「宇宙家族ジェットソン」や「バック・トゥー・ザ・フューチャー2」のように『自宅にいたら上司からいきなりビデオ通話!』みたいなことがありそうです。

(注)

DIGAではskypeは利用出来ません。

skypeは利用可能なカメラが必要。テキストチャットは利用不可。

DIGAでアクセスポイントモードを利用しているときは利用出来ません。

まとめと今後への期待

最近はスマートフォンやタブレットなど、パソコンを使わずインターネットのサービスを利用する機会が増え、より多くの人がネットを意識せずに使うようになってきました。今回のこのVIERAとDIGAは、さらにそれを加速させるものだと思います。

体験などを通して、以上に書いたとおり、かなり近未来的な体験が出来るものなのですが、ところどころ引っかかるところがありました。特にUIの部分について。ユーザーとサービスとの狭間がまだまだ甘いような気がします。

例えば、VIERA Connectのホーム画面。大きな画面に7つのアプリへのショートカットが表示されるのですが、これの順番や非表示の設定は「設定画面」からカスタマイズすることができます。が、誰がそこまで気づくというのか微妙です。

それに、基本的には付属のリモコンで操作をするのですが、これがまた使いにくい。やはりネットを利用するようになると文字も入力するようになるのは必然で、リモコンだとテンキー入力で行います。これがレスポンスが悪いし、遅い。画面遷移などもリモコン上の十字キーでポチポチ押していきます。テレビやレコーダーを利用している人には新しく操作法を学ぶ必要はないのかもしれませんが、どうにもストレスが溜まっていきます。

これについては、「VIERA remote」というAndroidおよびiOSアプリを利用すれば、なんとか解消できます。赤外線ポートでうまく受光できなくても、こちらはWi-Fiで接続するので、場所や体勢を気にしなくてもいいのが嬉しいです。ただ、やはり電話機がタッチ式のインターフェイスに移行していったように、テレビも新しいインターフェイスを提案してきてもいいのではないかと考えてしまいました。

とはいうものの。

skypeのところで少し述べましたが、近未来的な体験がこんなにも家で体験できるようになったなんて、本当に驚きの連続でした。我が家にも、時期が来たら導入を考えたいです。

付記

なお、3月11日まで、ブロガーイベントもあった六本木ヒルズ「hills cafe/space」でVIERAとDIGAのタッチ&トライをすることができるので、気になる方は是非行ってみてください。

[googlemap lat=”35.6604″ lng=”139.729043″ align=”undefined” width=”500px” height=”350px” zoom=”16″ type=”G_NORMAL_MAP”]東京都港区六本木6丁目10−1 六本木ヒルズ ヒルサイド2F[/googlemap]

■詳しくは http://panasonic.jp/hills/