2022年が終わってしまいました。特に後半は怒涛で、平日はバリバリ仕事をして、土日はほとんど寝ているような生活だった気がします。

そんな中で驚いたのが「2022年、実はスマホを買ってない」という事実です。

続きを読む 「2022年、スマホ買わなかった」事実が個人的に衝撃2022年が終わってしまいました。特に後半は怒涛で、平日はバリバリ仕事をして、土日はほとんど寝ているような生活だった気がします。

そんな中で驚いたのが「2022年、実はスマホを買ってない」という事実です。

続きを読む 「2022年、スマホ買わなかった」事実が個人的に衝撃「スマホので充電がない!」「充電するための道具もない!」

そんなことが自分の身に降りかかろうとは、思ってもみませんでした。

続きを読む d払いで借りられるモバイルバッテリー「ChargeSPOT」を使ってみた

収録日:2021年03月26日(金)

配信日:2021年05月06日(木)

再生時間:47分25秒

前回の放送で話していたモトローラ「razr 5G」が届いたので開封しながら雑談しました。開封音などところどころ聞きにくいところがあるかもしれません。

また、映像を見せながらの配信になったため、細かい部分はYouTubeのアーカイブでぜひご確認ください。

続きを読む Talk&Try 011「折りたたみスマホrazr 5Gを開封」

収録日:2021年03月04日(木)

配信日:2021年03月21日(日)

再生時間:54分42秒

実機レビューどころか、シンプルな「買ったよ」報告です。タイトルの「motorola razr 5G」以外にも待望の「PlayStaiton 5」が買えました!

続きを読む Talk&Try 010「待望のmotorola razr 5Gを購入」

昨年末に出したmoto FANBOOKについて、実は語りたいことがまだまだあります。とはいえ、同人誌の性質上、自分のこだわりポイントをすべて挙げていったら、それは本全体でしたというような、どうにも変なオチになりかねません。

なので、この記事をもって、こだわりポイントの紹介は小休止を置きたいと思いますが、今回紹介するのはまさに「この本全体」に関わることです。

今回お話するのは「フォント」です。moto FANBOOKはデザイン担当が紙面もフォント選びもデザイン担当がかなり力を入れてやってもらいました。制作過程では自分も意見をしましたが、その中で自分の意見も入れてもらったのが以下の2つのフォントです。

なお、どちらもAdobe Creative Cloud内のフォントライブラリー「Adobe Fonts」に収録されているので、Adobe CCのどのプランでもいいので契約しているユーザーであれば利用できます。

motoのコーポレートロゴは丸っこいシンプルなものです。moto fanbookは非公式な同人誌ではありますが、この世界観を継承したいと考えていました。そこで選んだフォントは「Co」というものです。

上記のフォントは例ではありますが、一般的な欧文・日本語フォントでそれぞれモダンや丸っぽい印象を受けるものです。どれも素敵ではありますが、現在のモトローラの特徴的な部分はやはり先頭の「m」でしょう。

どのフォントもノンセリフ体(日本だとゴシック体)なので目立ったセリフはありませんが、「m」の先端のピョンと飛び出た部分!ここがmotoのロゴにはないものです。どうしても、このmのピョンを消したく、Creative Cloud内のロゴを探し続けた結果、「Co」に辿り着いたわけです。

ちなみに、C95当日にいらっしゃった方の中で「こんなフォントでしたっけ」とおっしゃる方がいました。おしゃべりしていると、その方がおっしゃっていたのはモトローラ・モビリティー旧ロゴ、というより、現モトローラソリューションのロゴでした。四角っぽいやつとおしゃっていたのがヒントでした。往来のモトローラファンにとっては、もしかしたらこっちの方がなじみ深いかもしれませんね。

さて、moto FANBOOKはレビュー的な内容やmoto modsシリーズの紹介がメインとなるため写真+文の多い本になる想定でした。つまり、文章が本文がメインコンテンツになるわけです。

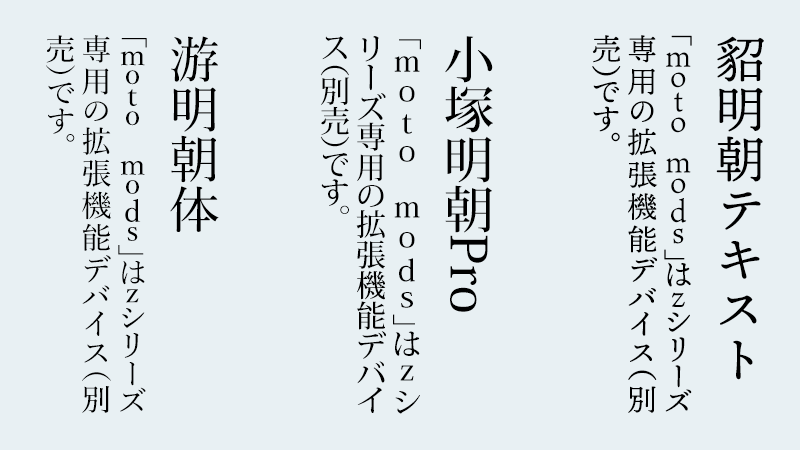

しかし、同人誌自体のそもそもの企画的にも、誌面の雰囲気的にはあまりもともとあるようなIT誌とは違うフレンドリーなものにしたいイメージがありました。そこで選んだのが本職の方で取材もした新しい「貂明朝テキスト」です。

どうですか、すごくフレンドリーながらもしっかりとしたイメージに見えないでしょうか。また、こうやってディスプレーで見るのと紙で見るのでは、印象が再び違うもの。選ぶ際は、試しに家のプリンターで印刷して比較しました。

ちなみに、貂明朝には「貂明朝テキスト」と「貂明朝」の2種類がありますが、違いは貂明朝テキストの方が本文用に最適化されています(違いはひらがなのみで、漢字などは共通です)。

あと、moto FANBOOKにはこの貂明朝シリーズに含まれる「色付きのSVGグリフ」が使われている箇所があります。SVGグリフって何だよ、という方はAdobe Fontsの公式ブログの記事を見た後に、ぜひmoto FANBOOKの実物もご覧いただければと思います(笑)

前述のとおり、2018年12月31日に「moto FANBOOK」をコミックマーケット95で出しました。そこで、個人的にいくつかのチャレンジというか、小さな実験をしたので簡単にレポートしたいと思います。

続きを読む コミックマーケットでPayPayなどのキャッシュレス決済を試してみた

2018年12月31日、人生で初めて同人誌をつくり、平成最後のコミックマーケットに出展しました。

制作したのは「moto FANBOOK」という、モトローラの非公式ファンブックで、自分が想像したより多くの人に手に取っていただけて、感無量といった具合です。

続きを読む 平成最後のコミケが人生最初のコミケに。年末の有明は驚きの連続だった本記事の外部リンクには一部アフィリエイト契約によるものが含みます。リンク先のページで商品を購入・予約などを行うと、筆者に一定の収益が発生します。詳しくはこちら。

Moto Modsという機構でさまざまな機能を活用できるMoto Zシリーズ(Moto Z、Moto Z Play)。プロジェクターModsはレノボの技術を代表するようなものでしたが、スピーカーModsはJBL、カメラModsはハッセルブラッドなど、他社とのコラボ製品も存在します。

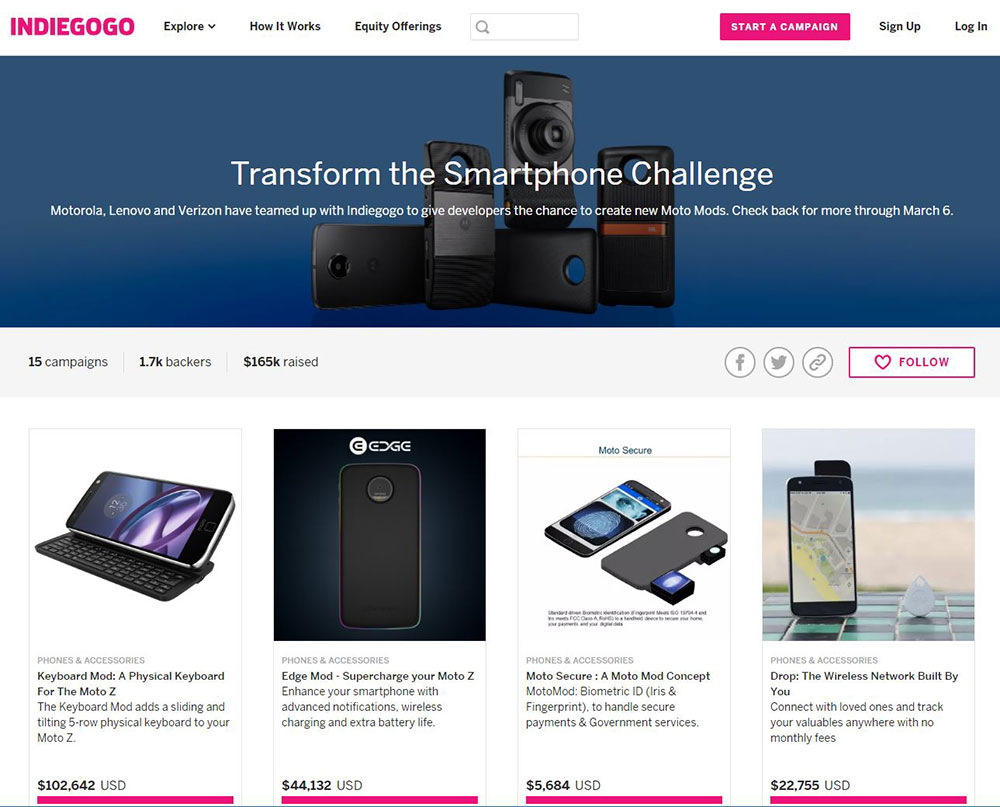

さて、Moto Modsはもうひとつの特徴としてオープンなプラットフォームであることが挙げられます。その取り組みのひとつとして、レノボ(モトローラ)とベライゾンは、クラウドファンディングのIndiegogoでは「Transform the Smartphone Challenge」としてMoto Modsを使ったプロジェクトの支援を行っています。

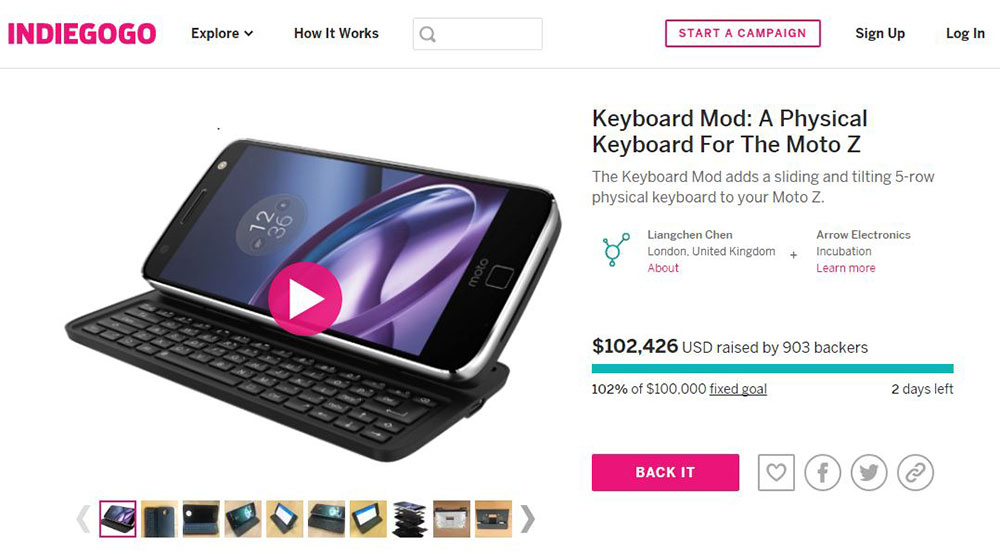

自分も「Keyboard Mods」のプロジェクトに支援しました。実はこれがIndiegogoで初めて行った支援になりました。とはいえ、募集期日2日前である今日でようやく目標額に達成。1ヵ月前などは達成率30~50%程度をウロウロしており、非常に心配していました。

物理キーボードはガジェット好きの間では、BlackBerryなどで1ジャンルを築いている要素と言えます。注目度自体は高かったものの、日本ではそもそもMoto Modsの認知度、Moto Zの所有率などもいまだ高いとは言えないので、なかなか薦めづらいものがあります。

そんな中、物理キーボードModsが目標額を達成したのは非常に朗報です。おもしろいModsが出てくることで、世界で、そして日本でもMoto ZとMoto Modsが広まってくれるでしょう。

ちなみに、物理キーボードModsは2つ目のプロトタイプの制作をはじめているようです。2017年6月発送とアナウンスされていましたが、このプロトタイプの制作完了予定は5月中旬から後半を予定しているようなので、予定より遅れるかもしれません。

●関連サイト

Indiegogo:Keyboard Mod: A Physical Keyboard For The Moto Z

●Amazon.co.jpで買う

なお、Amazon.co.jpでは5月14日までの間、Moto ZもしくはMoto Z PlayとMoto Mods3種(いずれもホワイトモデル)を同時に買うと割り引きが適用されるキャンペーン「対象のモトローラ スマホと Moto Modsを買うと合計金額より最大3,300円OFF」が実施中です。

Moto Modsデビューを飾ろうと考えている方は、ぜひチェックしてみてください!